放置状態の「秋の高山祭」屋台画像 レタッチがやっと完成(1/2)

2020年 1月24日

昨年、秋の高山祭(2019年10月9日・10日催行)で祭屋台の撮影をしましたが、レタッチ(画像の明暗色調補正処理)をする時間がとれず、ず〜っと放置していました。

新しい年を迎え、春の高山祭が4ヶ月後に近づいたプレッシャーもあり、ようやくレタッチを始め、このほど完成しました。

古い町並みを進む「神馬台」

神の使いの白馬と白丁姿の人形が目を引きます。

祭屋台だけでも絵になりますが、提灯が並ぶ古い街並みといっしょに撮ると、美しさが際立ちます。

下半分は、上の画像を拡大したもので、ピントはバッチリです。

桜山八幡宮 表参道に入場した祭屋台

左の「豊明台」は赤色と金色が基調で鮮やかな色づかい、右の「神馬台」は青色と金色で同幕に刺繍された般若面が特徴です。

表参道に曳き揃えられた祭屋台(今回は9台)

いちばん手前は「金鳳台」

祭屋台の赤色や金色が、神社の森の緑に映えます。

宵祭 屋台行列の先頭を進む「神楽台」

宵祭の「布袋台」 その後ろは「金鳳台」

宵祭の「大八台」 その後ろは「鳳凰台」

提灯を灯した祭屋台は1台だけでも十分美しいのですが、何台も続くと壮観です。安川通りは道幅が広く、連なる屋台を一度に撮すことができます。

宵祭屋台の撮影のポイント

普通に撮ると提灯だけが明るく、屋台は暗く写ります。

屋台をある程度明るく写すには、クリップオンストロボを発光させますが、色温度のバランスが画像の出来を左右します。

色温度(K:ケルビン)

屋台提灯 2500K〜3000K

カメラの設定 3500K〜4000K

クリップオンストロボ 6000K

撮影データ(参考)

ISO5000 f2.8 1/60

焦点距離88mm(70-200mm F2.8ズーム)

カメラ設定値に対して、提灯は約1000K低いので、提灯は暖色に写ります。

そこにストロボ光6000Kが当たると、カメラ設置値より高いので青白く写り、雰囲気に合いません。

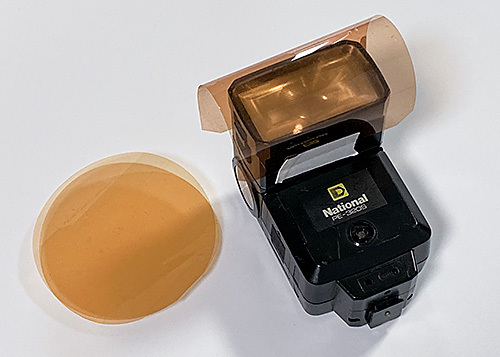

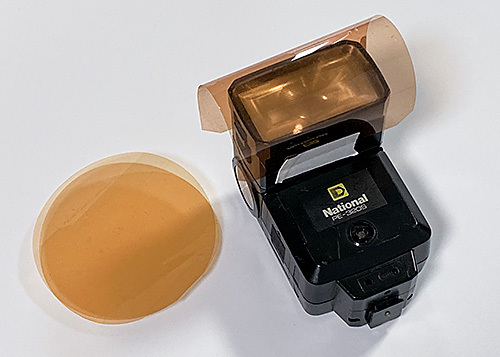

ストロボ発光部の前にオレンジフィルターをつけ色温度を低くします。

屋台提灯 2500K〜3000K

カメラの設定 3500K〜4000K

クリップオンストロボ 6000K → 4000K

カメラ設定値に対して、提灯は約1000K低いので、提灯は暖色に写ります。

カメラ設定値とストロボ光は、ほぼ同じなので、屋台の色がそのまま美しく写ります。

比呂池が使っているクリップオンストロボには、濃度が違う3種のオレンジフィルターがオプションで用意され、宵祭屋台では真ん中の濃さのフィルターを使っています。

専用フィルターが用意されてないストロボには、市販のオレンジフィルターをテープでつければ、同様の効果が得られます。

発光部に直接貼ると熱で焦げてしまうので、アールをつけて空間を確保します。

ネット検索すれば、比較的熱に強いストロボ用色フィルターや舞台照明用色フィルターが出てきます。

色の濃さの選択に迷いますが、使ってみて色が薄いと感じたら2枚重ねをします。

ちなみに、比呂池が使っているフィルターには濃度の値がとても小さい字で「1/4/・1/2・1/1」と記載されていますが、老眼の比呂池は読むことができず、また、暗い場所では色の濃さの判別もできません。

そのため、濃度に合わせて赤丸シールを貼っています。

ブログのアップが遅れた言い訳・・・

日中の画像はレタッチにそれほど時間を要しませんが、宵祭の画像は1枚レッタチするのに数時間かかります。

また、集中力を要するため、1日にレッタチできるのが(比呂池の場合)2枚程度と、そのため撮影から3ヶ月以上も放置してしまいました・・・

次回のブログでは宵祭画像のレッタチ方法の概要を説明します。

比呂池写真事務所では、高山祭屋台の画像を販売しています。

今回ご紹介した以外にも多くの画像があります。

お問い合わせお待ちしています。

高山祭屋台画像の料金はこちら https://hiroike.hida-ch.com/c54778.html

参考記事

昨年、秋の高山祭(2019年10月9日・10日催行)で祭屋台の撮影をしましたが、レタッチ(画像の明暗色調補正処理)をする時間がとれず、ず〜っと放置していました。

新しい年を迎え、春の高山祭が4ヶ月後に近づいたプレッシャーもあり、ようやくレタッチを始め、このほど完成しました。

古い町並みを進む「神馬台」

神の使いの白馬と白丁姿の人形が目を引きます。

祭屋台だけでも絵になりますが、提灯が並ぶ古い街並みといっしょに撮ると、美しさが際立ちます。

下半分は、上の画像を拡大したもので、ピントはバッチリです。

桜山八幡宮 表参道に入場した祭屋台

左の「豊明台」は赤色と金色が基調で鮮やかな色づかい、右の「神馬台」は青色と金色で同幕に刺繍された般若面が特徴です。

表参道に曳き揃えられた祭屋台(今回は9台)

いちばん手前は「金鳳台」

祭屋台の赤色や金色が、神社の森の緑に映えます。

宵祭 屋台行列の先頭を進む「神楽台」

宵祭の「布袋台」 その後ろは「金鳳台」

宵祭の「大八台」 その後ろは「鳳凰台」

提灯を灯した祭屋台は1台だけでも十分美しいのですが、何台も続くと壮観です。安川通りは道幅が広く、連なる屋台を一度に撮すことができます。

宵祭屋台の撮影のポイント

普通に撮ると提灯だけが明るく、屋台は暗く写ります。

屋台をある程度明るく写すには、クリップオンストロボを発光させますが、色温度のバランスが画像の出来を左右します。

色温度(K:ケルビン)

屋台提灯 2500K〜3000K

カメラの設定 3500K〜4000K

クリップオンストロボ 6000K

撮影データ(参考)

ISO5000 f2.8 1/60

焦点距離88mm(70-200mm F2.8ズーム)

カメラ設定値に対して、提灯は約1000K低いので、提灯は暖色に写ります。

そこにストロボ光6000Kが当たると、カメラ設置値より高いので青白く写り、雰囲気に合いません。

ストロボ発光部の前にオレンジフィルターをつけ色温度を低くします。

屋台提灯 2500K〜3000K

カメラの設定 3500K〜4000K

クリップオンストロボ 6000K → 4000K

カメラ設定値に対して、提灯は約1000K低いので、提灯は暖色に写ります。

カメラ設定値とストロボ光は、ほぼ同じなので、屋台の色がそのまま美しく写ります。

比呂池が使っているクリップオンストロボには、濃度が違う3種のオレンジフィルターがオプションで用意され、宵祭屋台では真ん中の濃さのフィルターを使っています。

専用フィルターが用意されてないストロボには、市販のオレンジフィルターをテープでつければ、同様の効果が得られます。

発光部に直接貼ると熱で焦げてしまうので、アールをつけて空間を確保します。

ネット検索すれば、比較的熱に強いストロボ用色フィルターや舞台照明用色フィルターが出てきます。

色の濃さの選択に迷いますが、使ってみて色が薄いと感じたら2枚重ねをします。

ちなみに、比呂池が使っているフィルターには濃度の値がとても小さい字で「1/4/・1/2・1/1」と記載されていますが、老眼の比呂池は読むことができず、また、暗い場所では色の濃さの判別もできません。

そのため、濃度に合わせて赤丸シールを貼っています。

ブログのアップが遅れた言い訳・・・

日中の画像はレタッチにそれほど時間を要しませんが、宵祭の画像は1枚レッタチするのに数時間かかります。

また、集中力を要するため、1日にレッタチできるのが(比呂池の場合)2枚程度と、そのため撮影から3ヶ月以上も放置してしまいました・・・

次回のブログでは宵祭画像のレッタチ方法の概要を説明します。

比呂池写真事務所では、高山祭屋台の画像を販売しています。

今回ご紹介した以外にも多くの画像があります。

お問い合わせお待ちしています。

高山祭屋台画像の料金はこちら https://hiroike.hida-ch.com/c54778.html

参考記事

2020/01/26